October 19th 2025 | كتبها

admin

إبراهيم علوش – الميادين نت

تاريخياً، نحا الخطاب المقاوم في فلسطين باتجاه تصنيف اليهود أتباعاً لديانة سماوية فحسب، لا مشكلة معهم جوهرياً بصفتهم تلك، وباتجاه تركيز بوصلة التناقض الرئيس نحو المشروع الصهيوني بصفته احتلالاً استيطانياً إحلالياً مدعوماً من الاستعمار الغربي قديماً وحديثاً، بغض النظر عن الدين.

تذهب تلك السردية إذاً إلى أن الصراع في فلسطين وعليها ليس دينياً، بل صراع بين احتلال صهيوني وحركة تحرر وطني، وبأن اليهود عموماً، بصفتهم جماعة دينية، لا قومية، ليسوا موضوعاً للعداء، ولا يفترض أن يكونوا.

حتى الحركات المقاوِمة ذات الخلفية الإسلامية في الساحة الفلسطينية اليوم باتت تحرص على إعادة إنتاج نفسها كحركات تحرر وطني، بعيداً من مقولة الصراع الديني. ويظن البعض أن ذلك يعزز مقبوليتها، وربما يساعد في عزل الحركة الصهيونية وأنصارها، غربياً ودولياً.

في المقابل، لا يرى اليهود أنفسهم، ولا يراهم الغرب عموماً، جماعةً دينية فحسب، ولا يرون اليهودية ديانة سماوية فقط، بل يدور الحديث عموماً عن “الشعب اليهودي” The Jewish People الذي يمتلك صفة مزدوجة، دينية من جهة، وعرقية-ثقافية من جهةٍ أخرى، في آنٍ واحد، والذي ينتسب عرقياً إلى بني إسرائيل الذين هاموا بين الفرات والنيل قبل آلاف الأعوام، والذي تمثل اليهودية، كديانة، تقليدياً ثقافياً قومياً له.

ليست مقولة الطبيعة القومية-الدينية المزدوجة للهوية اليهودية مقولةً متطرفةً أو شاذةً بالمناسبة، بل تمثل التيار السائد يهودياً وغربياً، وهي الإجابة التي تعطيكَ إياها محركات البحث المعروفة مثلاً لو سألتها عن ماهية “الشعب اليهودي” أو “الهوية اليهودية”.

كما أن مقولة “معاداة السامية”، التي يعاقَب من يرمى بها قانونياً في كثيرٍ من الغرب، أو يُعزَل اجتماعياً وسياسياً، تستهدف مناهضي “الشعب اليهودي” عرقياً وثقافياً، وإلا لقيل “كراهية اليهود” ببساطة، كما كان يفضل المفكر والناشط الصهيوني ليون بينسكر في نهاية القرن التاسع عشر.

ومن الواضح أن وسم “معاداة السامية” يستبطن 3 تناقضات جوهرية تحوله إلى مهزلة فعلياً:

أ – أن كثيراً من اليهود، لا سيما الغربيون منهم، ليسوا حتى من “الساميين” عرقياً.

ب – أن العرب يمثلون فعلياً 99% ممن يعدون “ساميين”، وبالتالي من الأجدر أن تعد مناهضة العرب والعروبة أهم صورة من صور “معاداة السامية” اليوم.

جـ – أن تعبير “السامية”، المشتق من التوراة، والذي نشأ كمفهوم لتصنيف اللغات القديمة على يد المستشرق الألماني فون شولتزر في القرن الـ 18 للميلاد ومستشرقي جامعة غوتنبرغ الألمانية، برز وتكرّس كمفهوم عرقي-ثقافي في القرن الـ 19 على يد أمثال المستشرق الفرنسي إرنست رينان، والكاتب الألماني ويلهلم مار، لوصف فئة دونية عرقياً مقارنةً بالعرق الأبيض، ما يعني الإقرار بتلك الدونية ضمناً تحت ستار مناهضة التمييز ضدها!

على الرغم من ذلك كله، يجري تبني “السامية” اليوم مرادفاً لما يسمى “الشعب اليهودي” حصرياً.

ليست المسألة هنا مسألة خلاف على المصطلحات ودلالاتها، على أهمية ذلك، بل يعني الإقرار بوجود “شعب يهودي”، و”هوية يهودية” ثقافية وعرقية متميزة، لا ديانة يهودية فحسب، أن هناك “مسألة يهودية”، طرحت في عصر الدول القومية في أوروبا في البداية بصيغة مسألة “تحرر اليهود وحقوقهم المدنية” في البداية، ثم بصيغة “حق اليهود في تقرير المصير في دولة خاصة بهم”.

برز هنا تياران: تيار يدعو إلى اندماج اليهود، على قدم المساواة، في الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها، وتيار آخر يدعو إلى انفصالهم وتأسيس كيان سياسي يمثلهم كمجموعة عرقية-ثقافية بعيداً عن “لا سامية” هذا العالم.

في الحالتين، لا يمكن شطب المشكلة بلاغياً من جدول الأعمال بذريعة أن اليهود أتباع ديانة فحسب لا جماعة قومية، لأن العالم لا يتعامل معهم كأتباع ديانة سماوية فحسب.

كما لا يمكن إعادة الكرة إلى ملعب الغرب سياسياً بذريعة أنه صدّر مشكلة عنصريته إزاء تلك الجماعة القومية إلينا، وبالتالي فإنها ليست مشكلتنا، أولاً لأن للغرب مصلحةً جيوسياسية في نشوء المشروع الصهيوني في فلسطين، وفي رعايته وحمايته، وثانياً لأن اليهود في الغرب ليسوا جماعة مضطهَدة ومهمشة، بل جزءٌ عضويٌ من النخب الحاكمة وشريكٌ في صناعة القرار، وخصوصاً في ما يتعلق بسياساته الخارجية في بلادنا.

تقوض النقطة الثانية بالذات الزعمَ أن الغرب حلّ “المسألة اليهودية” على حسابنا، وأن اليهود في بلادنا “جماعة وظيفية” تنفذ أجندته فحسب، ما دامت مصفوفة النفوذ الصهيوني عاملٌ لا يمكن تجاهله في صناعة السياسات الغربية، ولو أنه ليس العامل الوحيد.

يمكن الرد، على المقلب الآخر، أن وضعية اليهود المتميزة في البلدان الغربية، تسقِط ذريعة ضرورة تأسيس “وطن قومي لهم” كملجأ من “لا سامية” هذا العالم، وإن كانت لا تسقط “حقهم” في دولة قومية خاصة بهم، سواء عانوا من التمييز والاضطهاد أم لا، إذ إن مقولة “الشعب اليهودي” تنتج تلقائياً مقولة “الدولة اليهودية”.

لكنْ، لو افترضنا جدلاً أنهم جماعة قومية تمتلك حق تقرير المصير أسوةً بغيرها، فما الذي يعطيها صلاحية ممارسة ذلك الحق في بلادنا بالذات، وعلى حساب حقنا في تقرير المصير؟ هذا ما سنعود إليه بعد قليل.

يشار كذلك إلى أن الغرب تشرّب مقولة “التقليد اليهودي-المسيحي” The Judeo-Christian Tradition، والذي يربط تميز الغرب الحديث، كمنظومة ثقافية، بما زعموا أنه قاسم مشترك بين المسيحية واليهودية تعمّق منذ الإصلاح البروتستنتي (بعد تاريخٍ حافلٍ من العداء الحاد بينهما).

ثم إن هناك المسألة الأهم على الإطلاق، وهي أن الديانة اليهودية، في تياراتها الرئيسة، تكرس علاقة أتباعها بما زعمت أنه “أرض الميعاد”، تحت عنوان “الوعد الإبراهيمي”، كما بسطت في مادة “اليهودية، الصهيونية، ومسألة “إسرائيل الكبرى” عقائدياً“.

وهي سردية تروجها التوراة، لكنها سردية تزعم أنها “تاريخية” يتبناها حتى غير المتدينين، كما في حالة علم الآثار التوراتي مثلاً. لكنها سردية تربط “الشعب اليهودي” ببني إسرائيل الغابرين، وتصنف الوجود اليهودي خارج “أرض كنعان”، والتي لا تقتصر على فلسطين الانتداب البريطاني، بأنه حالة “شتات”، وبالتالي تُشعر اليهودي المتدين وغير المتدين بأنه غريبٌ حيثما وجد، ما دام ليس في “أرض الميعاد”.

إن تلك الصلة المزعومة بالأرض، أرضنا، وبوعد “العودة” إليها، وبلغة التوراة، وهي لهجة كنعانية بالأساس، ثم بلغة “الميشناه” أو لغة التلمود، وهي لهجة آرامية، وبتاريخٍ مزعوم عمره آلاف الأعوام، وبثقافة “الشعب المختار” الذي يحظى بمعاملة خاصة من الله عزّ وجلّ بغض النظر عما يرتكبه من تجاوزات وانتهاكات بحقه أو بحق “الأغيار”، جعل من اليهود جماعة دينية شبه مغلقة تتضمن عناصر تعيد إنتاج نفسها قومياً.

وليست الصهيونية، برأيي المتواضع، سوى مفهوم قومي مشتق من جذر ديني، وهي حالة فريدة من نوعها، لأن الشق العلماني من الحركة الصهيونية كرّس مقولات الديانة اليهودية بشأن “أرض الميعاد” بدلاً من أن يتجاوزها. وكلا الشقين، الديني والعلماني، من الحركة الصهيونية ملتزم بمقولة “الشعب اليهودي”، و”حقه في تقرير المصير” في “دولة يهودية” على الأقل ضمن “أرض كنعان”، إن لم تمتد من الفرات إلى النيل.

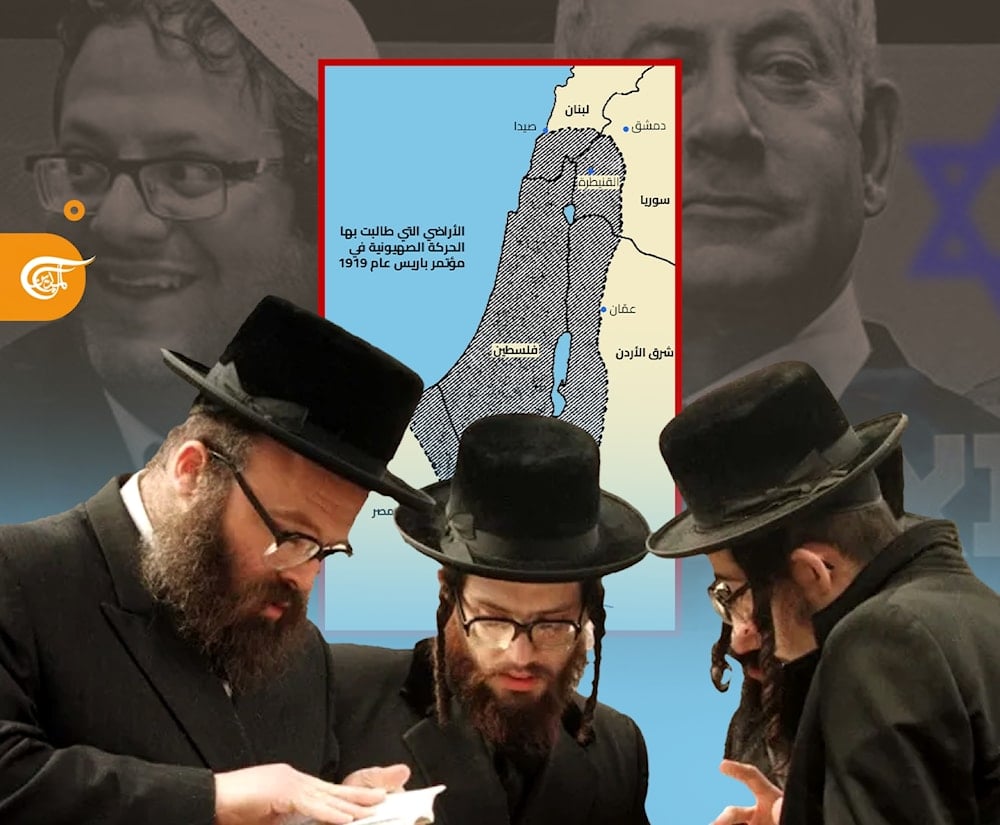

سبقت الإشارة إلى الأطماع التوراتية في لبنان وبعض سورية وسيناء الأسبوع الفائت. لكن الجزء الغربي من شرقي الأردن يحظى بدوره بمكانة بارزة في قائمة تلك الأطماع. وعندما كان حاييم وايزمان، المحسوب على التيار العلماني في الحركة الصهيونية، رئيساً للحركة الصهيونية العالمية، احتج على فصل شرقي الأردن عن فلسطين عندما أسست إمارة شرق الأردن سنة 1921.

طالب وايزمان بضم جلعاد ومؤاب وآدوم إلى “الوطن القومي اليهودي”. وهذا يعني بلغة أسماء المواقع الجغرافية اليوم، ضم المنطقة الواقعة بين نهر اليرموك شمالاً ونهر الزرقاء جنوباً ونهر الأردن غرباً، ثم كل المنطقة الواقعة إلى الغرب من الخط الذي نرسمه على الخريطة بين جرش شمالاً والبتراء جنوباً.

وفي عام 1933، طالب وايزمان البريطانيين بالسماح بالاستيطان اليهودي شرقي الأردن، وذلك على الرغم من اتفاقيته الشهيرة في لندن مع الأمير فيصل ابن الحسين سنة 1919، قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر السلام في باريس، والذي قدم فيه وايزمان خريطة مطالبات تضم، إضافة إلى كل فلسطين وشرقي سيناء، جنوبي لبنان ابتداءً من نهر الأولي، وجنوبي غربي سورية، وأراضيَ من الأردن أكبر مما يفترض أن جلعاد ومؤاب وآدوم كانت تضمه.

مرة أخرى، لا نتحدث عن فرقة متطرفة أو مغالية في الحركة الصهيونية، بل عن شخصية مثل حاييم وايزمان تمثل التيار الوسطي صهيونياً، وكان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية على فترتين، أولاهما بين 1920 و1931، وثانيتهما بين 1935 و1946، ليصبح بعدها أول رئيس للكيان الصهيوني بين عامي 1949 و1952.

وعندما اقترحت لجنة “بيل” سنة 1937 تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وافق وايزمان لدوافع براغماتية، باعتبار ذلك “إجراءً مؤقتاً”، ونحن لا نتحدث عن “متطرف تكفيري” هنا، بل عن سياسي وسطي وعالم كيمياء حيوية Biochemistry معروف عالمياً.

لذلك، أكرر، لا بد من تعقيم العقيدة اليهودية من أي إشارة إلى الأرض العربية كـ “أرض ميعاد” حفاظاً على الأمن القومي العربي للأجيال المقبلة، لو افترضنا جدلاً أننا حررنا فلسطين غداً.

الصلة مع صهيون، كنايةً عن جبل صهيون في القدس، بات عنواناً رمزياً للصلة مع “أرض الميعاد” منذ السبي البابلي، بحسب الروايات اليهودية، ومنها اشتقت كلمة صهيوني وصهيونية تعبيراً حركة تعبئة اليهود من أجل الهجرة إلى فلسطين وتأسيس “دولة يهودية” فيها في القرن الـ 19.

هكذا جاءت ما تسمى حملة “العودة الأولى” بين عامي 1881 و1903، في ظل عبد الحميد الثاني، والتي ارتفعت فيها أعداد اليهود في فلسطين العثمانية إلى 55 ألفاً. ثم جاءت حملة “العودة الثانية” بين عامي 1904 حتى عام 1914، وضمت 35 ألفاً إضافيين. وحكم عبد الحميد الثاني بين عامي 1876 و1909.

ويذكر أن الهجرة اليهودية إلى فلسطين بدأت قبل هاتين الحملتين اللتين حملتا عشرات آلاف اليهود كل مرة، لكنّ الحملات السابقة، في ظل العثمانيين أيضاً، أضافت بضع مئات أو بضع عشرات كل مرة. ومن ذلك مثلاً مشاريع موشيه مونتيفيوري خارج أسوار المدينة القديمة في القدس لتعزيز الاستيطان اليهودي ابتداءً من سنة 1857.

صهيون التي أصبحت بؤرة كراهيتنا، وعنوان زعزعة استقرار المنطقة، هي بالأساس كلمة عربية جذرها الثلاثي “صهو” ومنه صهوة الجواد، المكان المرتفع الذي يعلوه انبساط، وهناك جبل صهيون في ريف اللاذقية في سورية أيضاً.

وصهيون دلالة على مكان، مرتفع في هذه الحالة، بحسب اللهجة الآرامية، أو دلالة على التصغير أو التدليل إذا أخذت على وزن “فعلون”، كما خلدون لخالد أو عبدون لعبد أو زيدون لزيد، وهناك من يرى أنها للتفخيم والتعظيم، كما استخدمت في الأندلس أو المغرب العربي: ابن حفصون، ابن سلمون، ابن وهبون، إلخ…

المهم أن سرقة الأسماء الكنعانية والآرامية، وتحويرها عبرياً، كما سرقة الأرض، والتراث، ومنه أطعمتنا التقليدية وأثوابنا المطرزة، هو ديدن هؤلاء دوماً.

وشتان ما بين الأصل العربي، وتحويره العبري، وخصوصاً عندما يتخذ مضموناً صهيونياً معادياً. وقد تبلورت الحركة الصهيونية الحديثة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في أوروبا غرباً وشرقاً، وكان من روادها الأوائل ليون بينسكر الذي عاش في بولندا وروسيا في القرن الـ 19، والذي نشر كراساً بعنوان “التحرر الذاتي” سنة 1882 قال فيه إن اليهود يشكلون عنصراً خاصاً لا يمكن دمجه قومياً، وأنهم بحاجة إلى وطن قومي خاص بهم. وأسس بينسكر “جمعية أحباء صهيون” سنة 1884، وأصبح رئيسها. وتوفي سنة 1891. وفي سنة 1934، في ظل الانتداب البريطاني، أحضرت رفاته إلى القدس.

لم يكن بينسكر الصهيوني الأول أيضاً، إذ كان يوجد قبله مثلاً المفكر موسى هِس، رائد ما يسمى “الصهيونية العمالية”، ذات التوجه الاشتراكي، وقد عاش هِس في ألمانيا في القرن التاسع عشر، ونشر كتاب “روما والقدس” سنة 1862، دعا فيه إلى “عودة” اليهود إلى فلسطين، وتأسيس “دولة اشتراكية” فيها تكون قاعدتها الاقتصاد الزراعي. وهناك مستعمرة باسم موسى هِس في فلسطين باسم “موشاف كفار هِس”. وفي سنة 1961، جرى نقل جثمانه إلى مستعمرة عند الشاطئ الغربي لبحيرة طبريا.

وبين بينسكر وهِس هناك داعية “الصهيونية الثقافية”، آشر غينسبرغ، الذي توفي ودفن في “تل أبيب” سنة 1927. كتب غينسبرغ تحت اسم “أحد هاعام”، وكان تركيزه على تأسيس بؤرة ثقافية يهودية ولغوية عبرية في فلسطين لتصبح نموذجاً ليهود العالم، حفاظاً عليهم من الذوبان في “الشتات”.

وخاض غينسبرغ صراعات شرسة مع ثيودور هرتزل الذي يعد رائد “الصهيونية السياسية” التي عدت العلاقات الدولية والاستراتيجيات السياسية مفتاح السيطرة على فلسطين، الأمر الذي رأه غينسبرغ نوعاً من السطحية والضحالة الخالية من العمق الثقافي والبعد الروحي.

ويعد “أحد هاعام” استمراراً لحركة التنوير اليهودية (الهاسكالا)، والتي انتشرت بين نهاية القرن الـ 18 ومعظم القرن الـ 19 في أوروبا الوسطى والشرقية، مع بعض التأثير في أوروبا الغربية ويهود البلدان العربية.

وقد افتتحت (الهاسكالا) الصراع العلماني-الديني في صفوف الحركة الصهيونية، وكانت رافعة لنشوء “القومية اليهودية” بصفتها العلمانية، وكانت تركز على تعميم العبرية، وتحسين وضع اليهود ومنزلتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، بصفتهم يهوداً بهوية ثقافية متميزة، الأمر الذي يتطلب خروجهم من الغيتوات المغلقة وسيطرة الحاخامات والانخراط في محيطهم.

وبعد ذلك كله لا ننسى الحاخام إبراهام إسحق كوك (1865 – 1935)، الذي يعد أحد أهم رواد الصهيونية الدينية، بعد أن أعاد إنتاج الفكر الصهيوني في قالبٍ ديني، كما أنه كتب ودرّس كثيراً عن “الفكر اليهودي” والـ”هالاخا” (الشرع اليهودي)، وشكل قناةً لدمج اليهود المتدينين في الحركة الصهيونية، ودفن في القدس، ويبقى إرثه قوياً في اليمين الديني.

كذلك يبقى الرابط بين اليهودية كديانة، واليهودية كـ”ثقافة قومية” أو “مجموعة عرقية”، موضوعاً إشكالياً حتى اليوم، حتى بين اليهود أنفسهم. لكنّ ذلك الرابط، وإشكالياته، يمثل أحد معالم “الهوية اليهودية” ذاتها سواء كانت ديانة “مقومنة” أو قومية ذات إرث ثقافي ديني.

في الحالتين، نواجه حالة قومية-دينية، وهذا يلقي بظلاله بالضرورة على طبيعة الصراع، وبالتالي على استراتيجية خوضه، لأنه ليس صراعاً مع “إسرائيل” فحسب، ولا مع “هوية إسرائيلية”، أو مع عدو “إسرائيلي” فقط، بل مع عدو صهيوني يستند إلى حركة ذات ثقل وامتداد دوليين.

وفي معركة من هذا النوع، يجب أن نحشد كل ما نملك من احتياطي استراتيجي، فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وأممياً، على أساس برنامج التحرير الكامل من النهر إلى البحر، لأن عدونا ذاته، وطبيعته، لا تترك حيزاً لأي حل آخر.

للمشاركة في فيسبوك:

هذا الموضوع كتب بتاريخ Sunday, October 19th, 2025 الساعة 11:59 am في تصنيف

مقالات سياسية واقتصادية. تستطيع الاشتراك لمتابعة الموضوع من خلال

RSS 2.0 تغذية الموقع.

كما يمكنك

اضافة رد, او

تعقيب من موقعك.