January 19th 2026 | كتبها

admin

إبراهيم حرشاوي

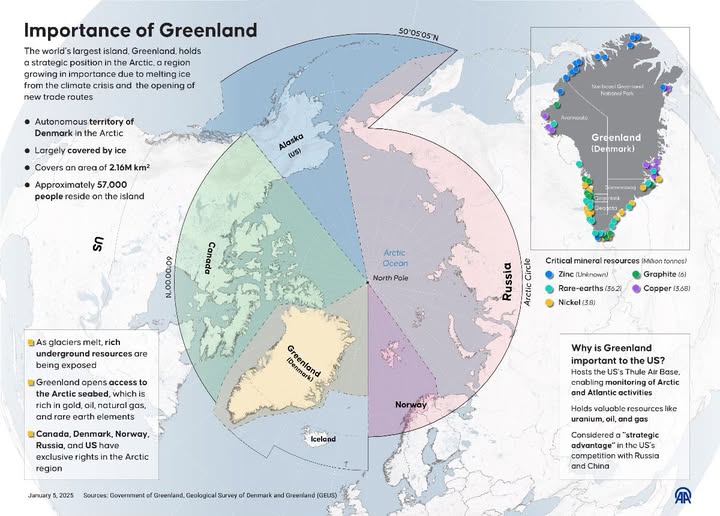

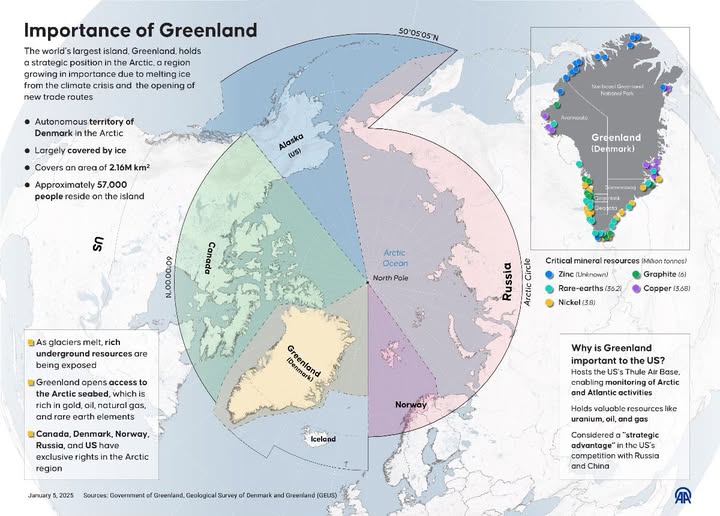

تُعد غرينلاند منذ أكثر من قرن ركناً ثابتاً في الرؤية الاستراتيجية للأمن القومي الأميركي، نظراً لموقعها الجغرافي الحاسم بين أميركا الشمالية وأوروبا، ولدورها في السيطرة على المداخل الشمالية للأطلسي، ثم لاحقاً في منظومات الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي. إلا أن التطور الأهم في العقدين الأخيرين يتمثل في انتقال غرينلاند من أصل عسكري صامت إلى قضية سياسية–استراتيجية علنية، بلغت ذروتها مع تصريحات وإجراءات إدارة دونالد ترامب، ولا سيما بعد إقرار الجمهوريين في كانون الثاني / يناير 2025 ما عُرف بـ “قانون Make Greenland Great Again” الذي فوّض الرئيس الأميركي بفتح مفاوضات رسمية مع الدنمارك بشأن الاستحواذ على الجزيرة.

هذا التحول يعكس اندماج غرينلاند في ما يمكن تسميته بـ “عقيدة دونرو”، أي إعادة تفسير مبدأ مونرو الكلاسيكي ليشمل ليس فقط نصف الكرة الغربي، بل أيضاً القطب الشمالي باعتباره الامتداد الدفاعي الحيوي للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين. ومن المهم هنا ربط هذه المقاربة بما صاغه المحافظون الجدد في مطلع هذا القرن ضمن مشروع Project for a New American Century (PNAC)، والذي ركز على الحفاظ على التفوق الأميركي ومنع ظهور أي قوة منافسة، سواء روسية أو صينية، قادرة على تهديد حالة القطبية الأحادية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي، وهو ما يجعل السيطرة على غرينلاند خطوة ضرورية وموضوعية من منظور الإمبريالية الأميركية لإحكام السيطرة على النصف الغربي من الكرة الأرضية وقطع أي مجال حيوي محتمل للروس أو الصينيين قد يهدد التفوق الأميركي عالمياً.

بدأ الاهتمام الأميركي بغرينلاند في أواخر القرن التاسع عشر بعد شراء ألاسكا عام 1867، عندما درس وزير الخارجية ويليام سيوارد إمكانية ضم غرينلاند وآيسلندا إلى الولايات المتحدة، مدفوعاً برغبة في توسيع النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي للولايات المتحدة. في عام 1868، أعد سيوارد تقريراً داخلياً أشارت فيه الوثائق إلى الثروات السمكية والموارد الطبيعية المحتملة للجزيرة، كما اعتُبرت حلقة استراتيجية في الفضاء الأطلسي الشمالي، وذهب إلى حدّ التعبير عن أمله بأن وجود أميركي في غرينلاند قد يدفع كندا للانضمام إلى الولايات المتحدة، وهو تصور نظري لم يتحول إلى سياسة عملية لكنه يعكس الطموح الأميركي المبكر لتوسيع النفوذ في شمال القارة.

في عام 1910، اقترح السفير الأميركي في الدنمارك، موريس فرانسيس إيغان، صفقة تبادلية تشمل ضم غرينلاند وجزر الهند الغربية الدنماركية إلى الولايات المتحدة مقابل تنازلات أميركية في الفليبين، وهو اقتراح كان مرتبطاً بطموحات استراتيجية أوسع في شمال الأطلسي، غير أن كندا لم تكن جزءًا رسمياً من الصفقة، وكان الحديث عن احتمالية انضمامها مجرد تصور نظري استند إلى رؤية توسيعية عامة. فشلت هذه المحاولة، لكن الاهتمام الأميركي بغرينلاند استمر قبل الحرب العالمية الثانية.

شكل عام 1940 نقطة تحول حاسمة، إذ أصبحت غرينلاند مسؤولية أمنية مباشرة للولايات المتحدة بعد الاحتلال الألماني للدنمارك، وحصلت واشنطن عام 1941 على إذن لبناء قواعد عسكرية لحماية الجزيرة، بما في ذلك مناجم الكريولايت الضرورية لإنتاج الألمنيوم العسكري. خلال الحرب الباردة، ازداد الاهتمام بغرينلاند، حيث مثلت القاعدة الأميركية Camp Century ومشروع Iceworm ، اللذان أُنشئا في 1959، محوراً للإنذار المبكر النووي ونشر الصواريخ تحت الجليد، بينما أقر حلف الناتو في 1951 اتفاقية تسمح بالوجود العسكري الأميركي من دون المساس بسيادة الدنمارك أو الحكم الذاتي لغرينلاند.

أما حالياً، ومنذ إعلان ترامب عام 2019 نيته شراء الجزيرة، أصبحت مقاربة واشنطن أكثر معاملاتية وقسرية، حيث بلغت ذروتها بعد 2025 مع تنفيذ قانون Make Greenland Great Again، وتفسير القطب الشمالي ضمن استراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 2025 التي ركزت على “الدفاع نصف الكروي”، بينما يمثل الخطاب الإعلامي القسري جزءًا أكبر من السياسة من أي خطة استراتيجية حقيقية. وعلى الرغم من أن الاتفاقيات القائمة تسمح للولايات المتحدة بتوسيع وجودها العسكري، فإن التصريحات حول الاستحواذ بالقوة تزيد من الشكوك في كوبنهاغن ونوك، عاصمة غرينلاند، حول جدوى الشراكة الأميركية طويلة المدى، كما تهز مصداقية الناتو في الدفاع عن شمال الأطلسي وسيادة أراضي الدول الأعضاء، خاصة في وقت يتصدى فيه الحلف للتحديات الروسية في أوكرانيا والقطب الشمالي.

ومن منظورٍ أمنيّ، تُعامَل فجوة غرينلاند–آيسلندا–المملكة المتحدة (GIUK Gap) في التخطيط العسكري الأميركي بوصفها محوراً أساسياً للدفاع البحري عن شمال شرق القارة، إذ يمكن الاستنتاج أن واشنطن تسعى عملياً إلى رصد واحتواء أي نشاط بحري معادٍ قد ينطلق من البحر النرويجي باتجاه الأطلسي. وقد تجلّت الأهمية المبكرة لهذه الفجوة خلال الحرب الباردة، ولا سيما في تمرين Strikeback عام 1957، والذي عكس تركيز حلف شمال الأطلسي على سيناريوهات الحصار البحري واسع النطاق ومنع الاختراقات البحرية في شمال الأطلسي. ومع تصاعد النشاط البحري الروسي في السنوات الأخيرة، وتزايد الانفتاح الروسي–الصيني في الفضاء القطبي ضمن ما يُعرف بـ«طريق الحرير القطبي»، أعاد حلف الناتو تكثيف حضوره العملياتي في المنطقة من خلال مناورات دورية، من بينها تمرين Northern Viking، الذي تشارك فيه القوات الأميركية بالتنسيق مع آيسلندا وشركاء أطلسيين آخرين، في إطار تعزيز الجاهزية متعددة المجالات وحماية خطوط الاتصال البحرية الحيوية، من دون أن يُعلَن ذلك رسمياً بوصفه موجهاً ضد طرف بعينه.

وعلى المستوى الجوي، يُنظر إلى المجال الجوي لغرينلاند بوصفه عنصراً حاسماً في منظومات الإنذار المبكر والدفاع الجوي لأميركا الشمالية، وهو ما يفسر تنامي النقاشات الأكاديمية والاستراتيجية حول سبل تعزيز التكامل بين البنية الدفاعية في الجزيرة ومنظومات القيادة الجوية والفضائية الأميركية، بما في ذلك NORAD. في هذا السياق، تعتمد العمليات العسكرية المعاصرة بدرجة متزايدة على الأقمار الصناعية ذات المدارات القطبية، ما يمنح قاعدة بيتوفيك الفضائية (Pituffik Space Base) أهمية خاصة في مجال الإنذار الصاروخي والوعي بالمجال الفضائي.

ومن هذا المنظور، يمكن القول إن السلوك الاستراتيجي الأميركي يعكس تعاملاً عملياً مع غرينلاند بوصفها موقعاً لا يمكن التفريط به في حسابات الأمن القطبي والفضائي، إذ إن أي تراجع في مستوى السيطرة أو الوصول العسكري إلى هذه القاعدة سواء نتيجة تحولات سياسية كاستقلال الجزيرة أو إعادة تموضع جيوسياسي يُنظر إليه في الأدبيات الاستراتيجية على أنه سينطوي على كلفة أمنية مرتفعة. وبناءً عليه، لا يبدو أن الاهتمام الأميركي بغرينلاند نابع من طموحات سيادية مباشرة بقدر ما هو تعبير عن إدراك بنيوي لأهميتها الجيوستراتيجية في منظومة الردع والدفاع في القرن الحادي والعشرين.

تقع غرينلاند في قلب الصراع الجيوسياسي العالمي، غير أن العقبة الأساسية أمام استقلالها الكامل تظل الاعتماد الاقتصادي على الدنمارك، عبر منحة سنوية كبيرة تبلغ حوالي 4.14 مليار كرونة دنماركية، تمثل نحو نصف الإيرادات الحكومية، وما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وينص قانون الحكم الذاتي على أن أي إيرادات من الموارد المعدنية تتجاوز 75 مليون كرونة دنماركية ستقلل المنحة بنسبة 50% من المبلغ الزائد، وهو أمر لم يحدث حتى الآن. كما تواجه الصناعة السمكية، المصدر الرئيس للصادرات، حدوداً بيولوجية وحصصاً متناقصة، ما دفع غرينلاند إلى الاعتماد على ثرواتها في مناطق مثل تانبريز وكفانيفيلد، التي أصبحت محاور اهتمام استراتيجي غربي في إطار تقليص الاعتماد على الصين في سلاسل التوريد.

ومنذ 2010، اتخذت الصين خطوات لتعزيز وجودها الاقتصادي في غرينلاند من خلال مشاريع استخراج الموارد، وتطوير البنية التحتية، والتعاون العلمي والثقافي، والسياحة. واعتبر صانعو السياسات الأميركيون أن النفوذ الصيني تجاوز الحد عندما فازت شركة China Communications Construction Company الحكومية بمناقصة عام 2018 لبناء ثلاثة مطارات على الجزيرة، ما دفع الولايات المتحدة إلى حث الدنمارك على تمويل هذه المشاريع بدلاً من الصين، وهو ما تم بالفعل. بعد هذه الخطوة، وعدة عقبات أخرى أمام مشاركة الصين، بما في ذلك محاولة فاشلة للاستحواذ على قاعدة بحرية دنماركية مهجورة ومشاريع تعدين متعثرة، يُنظر إلى أن الاهتمام الصيني في غرينلاند قد تراجع، رغم أن الصين تبقى سوقاً رئيسية لصادرات الجزيرة من الأسماك، وتوضح استراتيجية السياسة الخارجية لغرينلاند أنها تسعى إلى إعطاء أولوية للتعاون مع شرق آسيا لتعزيز التجارة والصادرات مع دول عدة، وخصوصاً الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند.

وفي الوقت نفسه، يثير النشاط العسكري والتجاري الروسي المتزايد في القطب الشمالي قلق صانعي السياسات الأميركيين، لا سيما مع تزايد تعاون روسيا مع الصين بعد غزو أوكرانيا، ما يثير مخاوف من أن تصبح روسيا بوابة لتعزيز النفوذ الصيني في المنطقة. ومع ذلك، تصف استراتيجية غرينلاند الغزو الروسي بأنه “هجوم على دولة ذات سيادة” و”انتهاك مباشر للقانون الدولي وحق الشعب الأوكراني في تقرير المصير”، وقد انضمت غرينلاند إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

ويضاف إلى ذلك التوتر الداخلي بين غرينلاند والدنمارك، حيث عبّر النواب الغرينلانديون عن غضبهم لعدم دعوتهم إلى إحاطة أمنية قدمها وزيرا الدفاع والخارجية الدنماركيان، معتبرين ذلك ممارسة لـ”النيوليبرالية الاستعمارية”، ومؤكدين أن غرينلاند دولة راشدة لها برلمان وحكومة قادرتان على تمثيل مصالحها. ويشكل الدستور الدنماركي لعام 1953 وقانون الحكم الذاتي لغرينلاند الأساس الدستوري لموقعها ضمن المملكة الدنماركية أو ما يُعرف بـ”وحدة المملكة”. ويُعتبر الملك فريدريك العاشر رئيس الدولة لغرينلاند، بينما تنتخب الجزيرة عضوين إلى البرلمان الدنماركي Folketing، وتحكم عبر البرلمان المنتخب ديمقراطياً Inatsisartut والحكومة Naalakkersuisut، التي تشكل حالياً ائتلافاً بين أربعة من خمسة أحزاب، جميعها ما عدا حزب Naleraq الداعم القوي للاستقلال. ومنذ نيسان / أبريل 2025، يتولى رئاسة الوزراء ينس-فريدريك نيلسن من الحزب الديمقراطي.

وفي السياق الإقليمي، تؤكد البيانات الرسمية لمجلس الدول الإسكندنافية أن أي قضايا تتعلق بغرينلاند أو المملكة الدنماركية تُحل داخلياً، وأن أي تعاون مع الولايات المتحدة يجب أن يحترم السيادة الوطنية والمبادئ الديمقراطية. ومع تصاعد النزعة القسرية الأميركية، كما ظهر في اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تتضح ديناميات الضغط على الدول الأصغر أو المناوئة. ورغم بعض الإمكانيات المحدودة لتنسيق التحركات بين الدول الإسكندنافية وحلفاء محتملين في أمريكا الجنوبية لمواجهة هذا الضغط، يبقى احتمال نجاح هذا التنسيق ضعيفاً، إذ إن الدول الإسكندنافية منخرطة بشكل وثيق في الفلك الغربي والأطلسي، مما يقيد استقلاليتها في تبني سياسات خارج هذا الإطار، حتى مع التأكيدات الرسمية المتكررة على احترام سيادة غرينلاند وحق شعبها في تقرير مصيره.

في الختام، يبقى التباين في التوجهات الحزبية داخل أوروبا عاملاً مركزياً في تحديد مواقف الدول من النفوذ الأميركي في غرينلاند. فالأحزاب اليسارية تميل إلى تعزيز خطاب نقدي للسياسات الأميركية وتتبنى مواقف مناهضة للإمبريالية، بينما تميل التوجهات اليمينية ذات الطابع السيادي إلى رفض التدخل الأميركي المباشر، مع الحرص في الوقت ذاته على عدم تقويض العلاقات التقليدية ضمن إطار التحالف الأطلسي. كما يظهر شرخ جلي بين دول غرب أوروبا، مثل فرنسا التي تميل إلى مقاربات أكثر استقلالية وانتقاداً للتدخل الأميركي، ودول شرق أوروبا مثل بولونيا، والتي غالباً ما تتسم مواقفها العامة بدعم السياسات الأميركية في القضايا الاستراتيجية، وإن كانت هذه المواقف نفسها تعكس تباينات داخلية، كما يظهر في الاختلاف بين الرئاسة البولونية والحكومة المركزية.

ويبرز التوجه الرافض للأطماع الأمريكية في غرينلاند في البيان الأوروبي المشترك الذي وقّعته سبع دول أوروبية، من بينها فرنسا، والذي أكد أن «غرينلاند تعود إلى شعبها»، في رسالة سياسية جماعية شددت على احترام السيادة ورفض أي ترتيبات مفروضة من خارج الإطار الدنماركي–الغرينلاندي، من دون أن يكون ذلك مبادرة فرنسية منفردة بل تعبيراً عن تنسيق أوروبي أوسع. وبناءً عليه، فإن أي محاولة أميركية للاستحواذ أو التدخل العسكري في غرينلاند قد تثير تصاعداً سياسياً متنوعاً في أوروبا، يعكس الانقسام الإيديولوجي والجغرافي بين القوى الأوروبية، ويضيف بعداً من المقاومة الدبلوماسية والسياسية للإمبريالية الأميركية. وقد يمتد، في سيناريوهات قصوى، إلى البعد العسكري، إذ تشير التقارير إلى أن الجيش الدنماركي مُخوّل، ضمن إطار الدفاع عن السيادة، بالتصدي عسكرياً لأي قوة غازية محتملة في حال انتهاك سيادة الجزيرة، من دون أن يعني ذلك إعلاناً رسمياً أو سيناريو محدداً لصدام مباشر مع الولايات المتحدة، مما يعكس في آن واحد جدية الدنمارك في حماية سيادتها وتعقيد التوازنات داخل الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

هذا الموضوع كتب بتاريخ Monday, January 19th, 2026 الساعة 3:12 pm في تصنيف

مقالات سياسية واقتصادية. تستطيع الاشتراك لمتابعة الموضوع من خلال

RSS 2.0 تغذية الموقع.

كما يمكنك

اضافة رد, او

تعقيب من موقعك.